![]()

陶都急行電鉄 車両概況

陶都急行電鉄は、名古屋から長野県南部の飯田市を結ぶ路線として計画され、昭和39年(1964年)に陶急名古屋〜陶都瀬戸が部分開業した。その後、飯田への全通を目指したが、山越えの難工事で完成は昭和51年(1976年)となった。しかし、この時点で会社の体力が極端に落ち、経営が悪化しとことから、近鉄に支援を仰ぎグループ入りした。この時点から車両も急速に近鉄との共通化が始まり、昭和55年(1980年)には一部の車両を除いて陶急オリジナル車は淘汰された。かろうじて生き残った陶急車も、塗色や連結器を近鉄タイプ車との共通化やスカートの取付、近似系列との総括制御化を図るなど、一連の「近鉄標準化工事」が施工されている。

当社線は、名飯本線の陶都瀬戸以東に連続急勾配があるため、近鉄大阪線仕様の高出力・抑速制動装備車が主力であるが、陶急名古屋〜陶都瀬戸の区間輸送および多治見線については抑速制動のない1810系、1000系、吊掛車も使用可能。

車両系列は、「特急車」「急行車」「一般車」「動態保存車」に大別され、晴丘・稲武・三日市場・広之田の4検車区に配属されている。

【特急車】

総勢64両の特急車は有料特急または団体臨にのみ運用され、21000系は飯阪ライナー(いいさからいなー。近鉄線内ではアーバンライナーとして扱われる)で一般の特急には使用されない。名飯特急は基本4両、一部列車に2両増結され、名多特急は基本2両、一部列車は岩屋堂行き2両を陶都瀬戸で分割・併合する。特急車の主力はスナックカー・サニーカーであるが、親会社近鉄では既に廃車となって久しい10100系ビスタカー、11400系エースカーも車体内外の更新を受けて健在である。18200系は、20m車の入線しにくい岩屋堂支線で重宝しており、前述のように名多特急に併結されて名古屋まで直通する。陶都急行オリジナル車として唯一の特急車14500系はサロンカーを含む4両が生き残っているが、運用は週末に限られている。20100系も、今となっては動態保存的色合いが濃く、春秋の遠足シーズンが主な稼働であるが、当面、淘汰の予定はない。

【急行車】

当社の急行は、名飯直通で2時間を超す運転となることから原則としてクロスシート・WC装備編成が充当されるが、名古屋口限定運用の1000系4連と増発時などの応援に充当される2800系の4連はロングシート・WC付となっている。近年は固定クロスよりもLCの比率が上がり、長距離客には好評であるが、今後のLC化改造計画はない。名飯直通急行は基本4両で運転され、ラッシュ時は名古屋〜足助に2両増結、行楽シーズンには全線2両増結または3連×2の6両で運転される。名多急行は朝夕4両(一部6両)、日中3両を基本とするが、運用上、ロングシート・WCなしの一般車が充当されることも多い。

特異な車両としては、スイス風電車10系がある。冬季のスキー臨急には必ず使われているが、その他はラッシュ時以外に不定期に運用され、その神出鬼没ぶりが却って人気を助長する結果となっている。当初は荷物合造車を含む3連2本という形態であったが、最近では荷物合造車2両が編成を組んで早朝深夜の荷電として、残る2M2Tの4連1本による急行運用と分離されている。

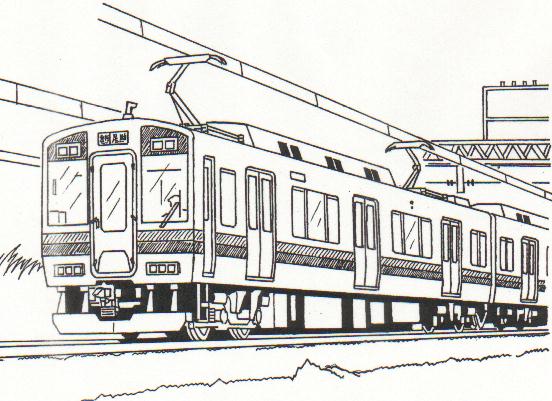

最近の話題としては、この20年間、上記10系などごく一部を除いて移籍・新製を問わずほとんど近鉄タイプ一辺倒の増備を続けてきたが、近鉄名古屋線を介した西南急行電鉄との相互乗り入れに備えた独自設計の急行車13000系が登場した。しかし、現在のところ乗り入れ急行限定運用のため増備は4連3本で、検査時等の予備には5800系LCカーが充てられる。13000系は急行車でありながら、型式に「万」の桁が与えられており、JRでいうならば「セントラルライナー」用313系的な扱いの車両である。西南急行乗り入れに備えた意欲作で、今後の増備が進めば、線内座席指定制快速急行への転用も視野に入れており、T車には車販控室(売店兼用)と簡易なカウンター(通常は立ち席スペース)を持つ。またTc車とT車の車端には身障者対応WCがあり、車椅子スペースもWC近くに確保している。塗色もアイボリー基調に南信の清流をイメージするライトブルーと、三重の明るい太陽をイメージするオレンジのラインが彩る華やかなものとなっている。

▲ 近鉄・西南急行電鉄との相互乗り入れに備えた独自設計の急行車13000系 (完成予想図)

【一般車】

一般車は、近鉄から移籍してきた丸妻タイプの抵抗制御車が主力で、名古屋線固有の型式(1000・1810)は山越えできないため名古屋口(名古屋〜陶都瀬戸・多治見)限定運用となる以外は運用上の制限はない。近年では、インバータ車(近鉄同設計車)も仲間入りしつつある。

各停の編成は運転区間と時間帯により2・3・4両と使い分けられるが、朝夕の一部に2+3の5連も見られ、準急は名古屋口、飯田口とも3連が基本で一部が6連である。何かと出番の多い3両固定編成は14本が用意されているが、全体的に一般車の車両数が不足していることは否めない。しかし、今後、乗客数の増加は減少傾向との予測を考慮すると現時点で設備投資に踏み切りにくいのが実状であり、他社からの譲受も視野に入れた検討をしている。また、現在、当社線でワンマン運転は実施していないが、山間部(足助〜昼神温泉)の日中ローカルおよび岩屋堂支線のワンマン化計画にともない、専用車両の設計に着手した。規格は18m級、両開き2扉、転換クロスシート、WC装備の両運車となる。完全な新製あるいは車体更新いずれの方式とするのかは未定。

なお、一般車には含まれるものの1460系2連1本は動態保存に等しい存在であり、飯田口のローカルで6・7・8月以外に運用される。

【動態保存車】

動態保存車は、陶急生え抜きの3900系は2両が残り、岩屋堂支線の線内運用や荷電代用に活躍している。その他の系列はいずれも近鉄名古屋線出身であるが、2250系のみが名飯直通可能である。6331系、6421系、2250系は非冷房であるため車種指定の団臨以外夏期には運用されない。6431系は冷房車の強みでシーズンを問わず団臨や臨急に活躍するが、名古屋口(陶都瀬戸・多治見まで)のみに限られる。

当社の方針として、過去の車両も大切な鉄道遺産として生きた姿で保存していく努力をしており、保守コストはかかるが、動態保存車そのものを当社の魅力としてイベントや臨時列車に活用するとともに、保守現場の技術伝承にも役立てている。

【付記:事業用車】

特筆すべきは当社線山間部での山火事等に備えた「消防気動車」3両1ユニットを持つことである。その他、荷電・貨電数両と電気機関車も在籍する。